自由自由と書いて、じゅじゅと読みます。

自由自由とは昔読んだ絵本の主人公のネコの名前です。

ネコが好き、映画が好き、た~が好き。

遠距離恋愛中のた~を追いかけて、時々旅をします。

そんな私のぐうたら日記

自由自由の道東の旅のスタートは苫小牧駅からです。

今回はアイヌを訪ねる旅です。

以前テレビで見ていつか来たいと思ってたのです。

江戸時代に松前藩によって搾取され、本土からの移住民で土地を奪われ、近世に入ってからは生活の手段であった狩猟や漁労を禁止された、まるでアメリカの先住民のような扱いを受けてた民族が日本にもいたなんて。

子供の時に学校でちらっと習ったきりであまり気に留めていなかったのですが、ここ数年、古代に目覚めてしまったので色々な本を読んでるうちに実際に行きたくなったのです。

道南バスで苫小牧駅バスターミナルから白老(しらおい)コタン前へ向かいます。

北海道の海

バスに乗ってビックリしたのがどこまでもまっすぐな道路。

カーブがない!何キロも何キロもず~っと先まで直線なのです。

そしてこんな景色がえんえん続くのです。

バス停を降りてすぐだと聞いていたのですが、うっかりの自由自由はトーテムポールにつられて全然違う白老温泉まで行ってしまいました。

逆戻りです。到着です。

入口に大きなコタンコロクル(むらおさ)像があります。

まずは入口に近い北海道犬(アイヌ犬)の家からです。

なんとカイ君の娘がいるそうです。

まっ先に寄って来たのがこの子。どうやら私が持ってる駅弁の袋の匂いに引き寄せられたみたいです。

次はセツという熊の檻です。

いくつもありましたが外へ出ていたのは平成11年生まれの陸(りく)です。ヒグマらしいです。

ずら~っと並んで立ってるチセ。

チセとはアイヌの伝統的な住居です。

左が「へペレセッ」(小熊檻) で右が「プ」(食糧庫)です

アイヌは狩猟で親熊は殺しますが小熊は殺しません。熊の穴に生後まもない小熊がいた場合は村に連れ帰り家の中で育てます。養育を任された家は自分の子供同然に大事に育てるのです。

小熊はその後、へペレセッ(檻)に移され、そしてイオマンテ(熊送りの儀式)で神の世(カムイモシリ)に返されるのです。

な~んだ、結局殺すんじゃないの?と普通は思います。私も最初はそう思いましたが、アイヌの世界観では熊は自分の肉を食べてもらう事によって神の国へ行けるという理屈らしいです。

だから喜んで自らの肉を差し出し、人間も熊の魂を盛大な儀式で手厚く送り出すことによって、神(カムイ)が次も我々に食べ物を与えてくれるという自然のサイクルがあるのだそうです。

アイヌ古式舞踊が始まるとの放送があったので一番大きいチセに向かいました。民族衣装の女性は可愛い。

中はこんな感じ

天井からぶら下がってるのは鮭の燻製。作りものだと思ってたら本物でした。

すすで天井は真っ黒。囲炉裏が部屋の真ん中にあり吊るしてるだけで自然に燻製になるのです。

観客は私も含め2~3人でした。

アイヌ古式舞踊はユネスコの世界無形文化遺産に登録されています。

楽器の演奏も。これは「トンコリ」琴のような音です。

口にくわえて糸を引っ張って音を出す「ムックリ」

ビョ~ンという恐い音が出ます。口が痛そうでした。

最後は熊送りの踊りです。炎の前で踊ったそうです。アラブの女性の様なウルレーション(舌を震わせて出す声)も発してたのでとても迫力がありました。

次のチセに入ると炭の燃えたにおいが充満してました。自然の防虫剤です。

部屋の隅では女性が昔ながらの方法で筵を織っていました。

私一人だけだったので結構お話ができました。東京から来たと言うと、東京にもアイヌの人たちが沢山住んでるよと教えてくれました。

今は若い人はアイヌ出身である事に誇りを持つ人が増えてるそうですが、彼女の親の世代は激しい差別にあったせいで自分がアイヌの血をひいてる事は絶対に隠してたそうです。彼女はアイヌ語を話せるそうですが、家でアイヌ語を使うと母親は嫌がるそうです。

私は大阪出身なのでアイヌの人への差別なんてピンとこなかったのですが、この白老コタンへ観光に来る人の中にも「犬」などと差別発言をする人がいまだにいるそうです。年寄りの人でしょう?と聞くと、道民には若い人でもそういう意識を持ってる人が少なからずいるそうです。ビックリしました。

私が沢山質問してもとても丁寧に答えてくれました。よく純粋なアイヌ人ですか?って質問されるそうです。彼女は大学の恩師に民族の定義って何だろう?と投げかけられたそうです。

純血という意味ではもう違うけれど、言葉や習慣ではなく、考え方や生き方で言うならば自分は日本人でありアイヌだと言っておりました。

考えたら日本人も多種雑多な血が入り混じっているのです。もともと日本って言う国家が出来る前からアイヌはオホーツクを中心に住んでいたわけですから。

アイヌでは家の中心である女性が亡くなるとその家ごと燃やしたそうです。

お昼も食べるの忘れて彼女の話を聞いてました。とにかく色いろ教えてくれました。

チセを出ると夕方になってました。

夕暮れのポロト湖

漁で使ったチプ(丸木船)の再元

白老コタンの最後は「アイヌ民族博物館」です。

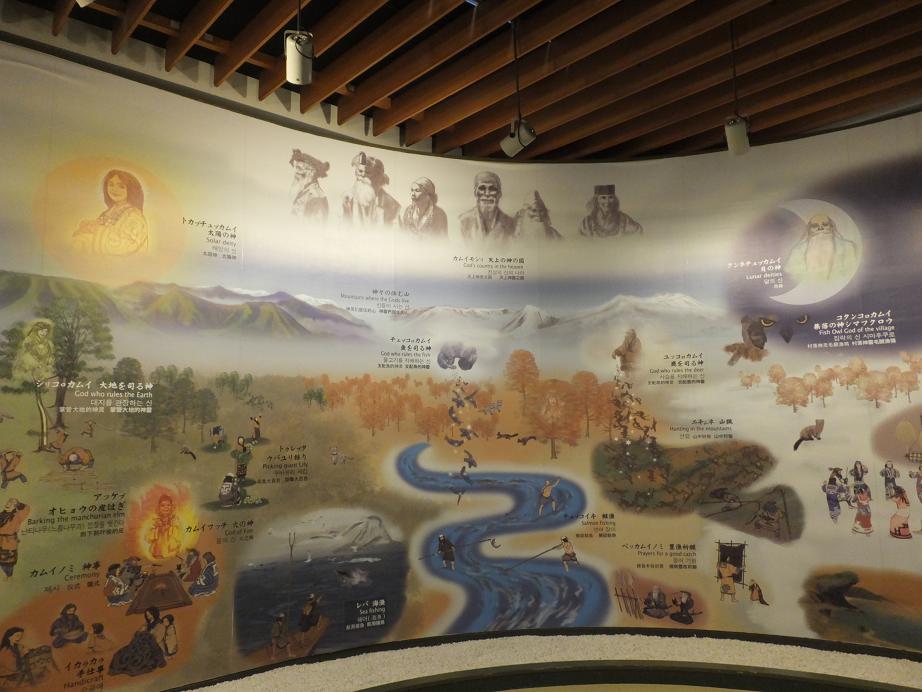

入口にド~ンとでっかく描かれたアイヌの神々の世界

この絵はテレビで見て本物を見たかったのです。

館内は衣食住のテーマごとに別れています。写真や模型が豊富にあって分りやすい展示でした。

ここは「神々とひとびと」のコーナー

熊の霊送りの写真。カラー写真という事は昭和まで儀式はあったのかな。

「獲物をとる」コーナー

むちゃカッコいい!

私はどうも肉食の血が濃いのかこういうのを見ると血が騒ぐのです。

シリカブ(めかじき)漁

サケ漁の絵

「装う」のコーナー

民族衣装 儀式用の衣装は美しい刺繍が施されています。模様は地方によって特徴があり、母から娘へと代々受け継がれてたそうです。

「住まう」のコーナー

これは和人(本州人)との交易で得た宝物。

熊やラッコの毛皮や鮭と交換に漆器類や刀剣がもたらされました。

これが沢山飾ってある家ほど猟、漁の腕がいいという証でアイヌの中でも権力者の家だったそうです。

「人の一生」コーナー

アイヌの女性は年頃(15~16歳)になると口や腕に入れ墨をしましたが、これも地方によって違うそうです。

なぜ女性が入れ墨をするのか?

美しいと悪霊が嫉妬して連れていかれるからとか、わざと醜くして女性を他部族に奪われないように。。とか諸説あります。

これが先ほど説明を聞いたカソマンテ(家送り)です。

一家の主婦が亡くなると、あの世で家を建てるのは女性だから大変だろうと家ごと燃やして送るのです。明治政府によって禁止されるまで行われていたそうです。

特別展で「共生の世界へ 松浦武四郎とその時代展」が開催されてました。

ここに来るまで知らなかったのですが、松浦武四郎は江戸時代の探検家で蝦夷地から択捉などの北方まで探検した人だそうです。アイヌと深く交流し、北海道というネーミングを考えたのもこの人でアイヌ語の地名を元に国名や郡名も考えたんだそうです。

アイヌの人々の生活圏を尊重し、その著書でアイヌ文化を広く知らしめました。

秦 檍丸(はたあわきまろ)著 「蝦夷島奇観」

武四郎作成の地図 開拓使によって明治政府に提出されました。

そういえばあちこちにポスターが貼ってましたが、2020年に北海道初の国立博物館がここ白老に出来るそうです。アイヌは先住民族であるという国会決議もあったのでアイヌ色の濃い博物館になる模様です。

ふ~・・丸一日堪能しました。

本当はアイヌ料理も食べたかったのですが時間が足りませんでした。

帰りは電車です。白老駅まで歩きます。 てくてく

てくてく

ホテルにチェックイン。もうお腹ぺこぺこです。

本日の駅弁はいくら弁当

アイヌ犬が寄って来たのは袋の中で汁がこぼれていたからでした。

ちょっと片寄ってるけどホタテがツヤツヤしてます。イッタダキマ~ス!!

という訳でアイヌ旅の一日目は無事終了です。

明日はちょっとディープです。 オヤスミ

つづく。。。。。

今回はアイヌを訪ねる旅です。

以前テレビで見ていつか来たいと思ってたのです。

江戸時代に松前藩によって搾取され、本土からの移住民で土地を奪われ、近世に入ってからは生活の手段であった狩猟や漁労を禁止された、まるでアメリカの先住民のような扱いを受けてた民族が日本にもいたなんて。

子供の時に学校でちらっと習ったきりであまり気に留めていなかったのですが、ここ数年、古代に目覚めてしまったので色々な本を読んでるうちに実際に行きたくなったのです。

道南バスで苫小牧駅バスターミナルから白老(しらおい)コタン前へ向かいます。

北海道の海

バスに乗ってビックリしたのがどこまでもまっすぐな道路。

カーブがない!何キロも何キロもず~っと先まで直線なのです。

そしてこんな景色がえんえん続くのです。

バス停を降りてすぐだと聞いていたのですが、うっかりの自由自由はトーテムポールにつられて全然違う白老温泉まで行ってしまいました。

逆戻りです。到着です。

入口に大きなコタンコロクル(むらおさ)像があります。

まずは入口に近い北海道犬(アイヌ犬)の家からです。

なんとカイ君の娘がいるそうです。

まっ先に寄って来たのがこの子。どうやら私が持ってる駅弁の袋の匂いに引き寄せられたみたいです。

次はセツという熊の檻です。

いくつもありましたが外へ出ていたのは平成11年生まれの陸(りく)です。ヒグマらしいです。

ずら~っと並んで立ってるチセ。

チセとはアイヌの伝統的な住居です。

左が「へペレセッ」(小熊檻) で右が「プ」(食糧庫)です

アイヌは狩猟で親熊は殺しますが小熊は殺しません。熊の穴に生後まもない小熊がいた場合は村に連れ帰り家の中で育てます。養育を任された家は自分の子供同然に大事に育てるのです。

小熊はその後、へペレセッ(檻)に移され、そしてイオマンテ(熊送りの儀式)で神の世(カムイモシリ)に返されるのです。

な~んだ、結局殺すんじゃないの?と普通は思います。私も最初はそう思いましたが、アイヌの世界観では熊は自分の肉を食べてもらう事によって神の国へ行けるという理屈らしいです。

だから喜んで自らの肉を差し出し、人間も熊の魂を盛大な儀式で手厚く送り出すことによって、神(カムイ)が次も我々に食べ物を与えてくれるという自然のサイクルがあるのだそうです。

アイヌ古式舞踊が始まるとの放送があったので一番大きいチセに向かいました。民族衣装の女性は可愛い。

中はこんな感じ

天井からぶら下がってるのは鮭の燻製。作りものだと思ってたら本物でした。

すすで天井は真っ黒。囲炉裏が部屋の真ん中にあり吊るしてるだけで自然に燻製になるのです。

観客は私も含め2~3人でした。

アイヌ古式舞踊はユネスコの世界無形文化遺産に登録されています。

楽器の演奏も。これは「トンコリ」琴のような音です。

口にくわえて糸を引っ張って音を出す「ムックリ」

ビョ~ンという恐い音が出ます。口が痛そうでした。

最後は熊送りの踊りです。炎の前で踊ったそうです。アラブの女性の様なウルレーション(舌を震わせて出す声)も発してたのでとても迫力がありました。

次のチセに入ると炭の燃えたにおいが充満してました。自然の防虫剤です。

部屋の隅では女性が昔ながらの方法で筵を織っていました。

私一人だけだったので結構お話ができました。東京から来たと言うと、東京にもアイヌの人たちが沢山住んでるよと教えてくれました。

今は若い人はアイヌ出身である事に誇りを持つ人が増えてるそうですが、彼女の親の世代は激しい差別にあったせいで自分がアイヌの血をひいてる事は絶対に隠してたそうです。彼女はアイヌ語を話せるそうですが、家でアイヌ語を使うと母親は嫌がるそうです。

私は大阪出身なのでアイヌの人への差別なんてピンとこなかったのですが、この白老コタンへ観光に来る人の中にも「犬」などと差別発言をする人がいまだにいるそうです。年寄りの人でしょう?と聞くと、道民には若い人でもそういう意識を持ってる人が少なからずいるそうです。ビックリしました。

私が沢山質問してもとても丁寧に答えてくれました。よく純粋なアイヌ人ですか?って質問されるそうです。彼女は大学の恩師に民族の定義って何だろう?と投げかけられたそうです。

純血という意味ではもう違うけれど、言葉や習慣ではなく、考え方や生き方で言うならば自分は日本人でありアイヌだと言っておりました。

考えたら日本人も多種雑多な血が入り混じっているのです。もともと日本って言う国家が出来る前からアイヌはオホーツクを中心に住んでいたわけですから。

アイヌでは家の中心である女性が亡くなるとその家ごと燃やしたそうです。

お昼も食べるの忘れて彼女の話を聞いてました。とにかく色いろ教えてくれました。

チセを出ると夕方になってました。

夕暮れのポロト湖

漁で使ったチプ(丸木船)の再元

白老コタンの最後は「アイヌ民族博物館」です。

入口にド~ンとでっかく描かれたアイヌの神々の世界

この絵はテレビで見て本物を見たかったのです。

館内は衣食住のテーマごとに別れています。写真や模型が豊富にあって分りやすい展示でした。

ここは「神々とひとびと」のコーナー

熊の霊送りの写真。カラー写真という事は昭和まで儀式はあったのかな。

「獲物をとる」コーナー

むちゃカッコいい!

私はどうも肉食の血が濃いのかこういうのを見ると血が騒ぐのです。

シリカブ(めかじき)漁

サケ漁の絵

「装う」のコーナー

民族衣装 儀式用の衣装は美しい刺繍が施されています。模様は地方によって特徴があり、母から娘へと代々受け継がれてたそうです。

「住まう」のコーナー

これは和人(本州人)との交易で得た宝物。

熊やラッコの毛皮や鮭と交換に漆器類や刀剣がもたらされました。

これが沢山飾ってある家ほど猟、漁の腕がいいという証でアイヌの中でも権力者の家だったそうです。

「人の一生」コーナー

アイヌの女性は年頃(15~16歳)になると口や腕に入れ墨をしましたが、これも地方によって違うそうです。

なぜ女性が入れ墨をするのか?

美しいと悪霊が嫉妬して連れていかれるからとか、わざと醜くして女性を他部族に奪われないように。。とか諸説あります。

これが先ほど説明を聞いたカソマンテ(家送り)です。

一家の主婦が亡くなると、あの世で家を建てるのは女性だから大変だろうと家ごと燃やして送るのです。明治政府によって禁止されるまで行われていたそうです。

特別展で「共生の世界へ 松浦武四郎とその時代展」が開催されてました。

ここに来るまで知らなかったのですが、松浦武四郎は江戸時代の探検家で蝦夷地から択捉などの北方まで探検した人だそうです。アイヌと深く交流し、北海道というネーミングを考えたのもこの人でアイヌ語の地名を元に国名や郡名も考えたんだそうです。

アイヌの人々の生活圏を尊重し、その著書でアイヌ文化を広く知らしめました。

秦 檍丸(はたあわきまろ)著 「蝦夷島奇観」

武四郎作成の地図 開拓使によって明治政府に提出されました。

そういえばあちこちにポスターが貼ってましたが、2020年に北海道初の国立博物館がここ白老に出来るそうです。アイヌは先住民族であるという国会決議もあったのでアイヌ色の濃い博物館になる模様です。

ふ~・・丸一日堪能しました。

本当はアイヌ料理も食べたかったのですが時間が足りませんでした。

帰りは電車です。白老駅まで歩きます。

ホテルにチェックイン。もうお腹ぺこぺこです。

本日の駅弁はいくら弁当

アイヌ犬が寄って来たのは袋の中で汁がこぼれていたからでした。

ちょっと片寄ってるけどホタテがツヤツヤしてます。イッタダキマ~ス!!

という訳でアイヌ旅の一日目は無事終了です。

明日はちょっとディープです。 オヤスミ

つづく。。。。。

PR

COMMENT