自由自由と書いて、じゅじゅと読みます。

自由自由とは昔読んだ絵本の主人公のネコの名前です。

ネコが好き、映画が好き、た~が好き。

遠距離恋愛中のた~を追いかけて、時々旅をします。

そんな私のぐうたら日記

自由自由の青森ひとり旅

パート4

いよいよ、今回の旅の目的 三内丸山遺跡 (さんないまるやまいせき)を訪れます。

青森市内からバスで30分ほどで着きます。

縄文時代前期~中期の遺跡です。

ここに遺跡があることはそれまでにも土偶や甕が出土されており、江戸時代から知られていたのですが、発掘が始まったのは平成4年からです。

県営の野球場を造ることになって、以前から知られていたこの場所を掘り起こしました。

遺物が出れば保存し、後は埋め戻して野球場を建設する予定だったのが、なんと大規模な縄文時代の集落跡でした。

大変重要な遺跡だとわかったので保存が決定、野球場建設は中止になりました。

今は小学校の教科書にも載っている三内丸山遺跡です。

それではまず博物館の室内展示です。

子供が関心を持つように、ある少年の家族の生活を軸に縄文人の衣食住が展示されています。

入口から少年の人形と家族の一員の猟犬が案内してくれます。

左は鹿の角のハンマー 右は加工途中のものです。

少年も狩りや漁を覚えていきます。

猟は鹿やイノシシは少なく、ムササビや野うさぎでした。

犬は縄文時代から猟犬として家族の構成員でした。

そのため手厚く埋葬された犬の死骸が多数発見されています。

縄文人は自然の木の実を採って食べてるイメージがあったのですが、なんと栽培種のクリやウルシを植えて利用していたことが明らかとなりました。「縄文人の里山事業」です。

漆を塗られた土器や櫛も発見されました。漆器を作るのに使った道具や材料も出土しています。

1m近いマダイの骨も見つかっています。

3枚におろされて調理された形跡があります。

土偶です。

怖っ!

大型板状土偶です。

頭部と胴体部分は90m離れた場所で発見されました。

祭祀用にわざと壊したと思われます。

装飾用のヒスイの大珠

あまりにもきれいなのでレプリカと思っていたら本物だそうです。

だとしたら大きい。

加工途中のヒスイも発見されました。

ヒスイは新潟県糸魚川周辺でしか産出できません。

縄文時代にヒスイの産地である北陸と津軽海峡地域の交易ネットワークがあったと考えられています。(残念ながら船の遺構は発見されておりません)

糸魚川から原石を運んで三内丸山で加工。当然、加工の技術を持つ職人もいたと言うことになります。

他にも黒曜石(北海道、長野県や佐渡、山形の月山など日本海側) 矢じりに付着したアスファルト(日本海側、秋田県昭和町)も発見されています。

今までの認識を覆すような活発な交易をおこなっていたことが分りました。

教科書でもお馴染みの縄文式土器です。

祭祀用に造られたと思っていましたが料理に使うのがメインだったそうです。

実際に煮炊きに使っていたので内側は黒く煤けています。

吹きこぼれた跡もあります。

普段は煮炊きに使っていた土器ですが、子供が亡くなった時はここに入れて埋葬されました。

その時は下部に穴をあけます。小石などが副葬品として一緒に入れられました。

下段から初期、中期、後期へと土器の作りも変遷していきます。

そして少年は大人になって旅立ちの時が来ます。

見送る犬

縄文人は母系社会で男子は成人すると集落を出て他の集落の女性の婿になり、その村の一員になるそうです。

遺跡を見てみます。

まず屋根のついた展示から

盛土(もりど)です。

ここから大量の土器の破片や動物の骨や排土、排泄物が発見されました。

いわゆるゴミ捨て場なんですが、同じ場所に長期間にわたって捨て続けた結果、小さな丘ができて層をなしたものです。

分りやすい展示が屋内にありました。横から見るとこうなります。

子供のお墓です。

家族で埋葬されるのではなく大人は大人、子供は子供だけで埋葬されています。

縄文人の平均寿命は30歳だと言われています。

子供が成人までちゃんと育つという事は少なかったと思われます。

当時の住居を復元したものです。

柱の大きさや位置から輪郭は分ったのですが、屋根がどうなっていたかはわかりません。

そこで3つの屋根で実験的に再現したそうです。

向かって左から 土葺き、樹皮葺き、茅葺きです。

土の屋根は水分を含むと重みで屋根がだんだん下がってきています。

茅葺きの再現例です。

真っ先に崩れたのは樹皮葺きの家 これも実験結果として保存してあります。

道沿いにず~っと埋められている大人のお墓です。

一か所だけ見られるようになってます。

多分長老的な人が埋葬されたのだろうという事です。

高床式倉庫です。

大型竪穴式住居跡です。

縄文時代前期(約5000年前)のものです。

長さ約18mで柱の位置が外側に移動していることから建て替えされた可能性があります。

中はこんなです。

集会所的な場所だと思われます。

会議をしたり宴会をしたり踊ったり(勝手な想像。。。)

茅葺きなので定期的に中を燻します。

この時も燻したばかりみたいで室内は煙のにおいがしました。

大型掘立柱建物です。

イメージが固定されるので、あえて屋根をつけなかったそうです。

なんと柱穴の間隔、幅、深さがそれぞれ4.2m、2m、2mで全て統一されています。

4.2mは35cmの倍数です。

35cmというのは「縄文尺度」と言って他の縄文遺跡とも共通しています。

測量の技術も持っていたと言う事です。オドロキ

復元案としては画面のような感じだったのではないかと。

祭儀用、また当時は海岸線が遺跡のそばまでせまっていたので灯台も兼ねた見はり塔ではなかったかと考えられます。

ピラミッドやストーンサークルのように、夏至や冬至の太陽の位置を示すのではないかと博物館の職員や研究者たちがワクワクで実験してみましたが位置はずれてたそうです。(ロマンですね)

沿道に遺体が埋められている縄文の道は青森の市街地にまで伸びていることが分っています。

なのでまだまだ発掘されていない場所があるのです。

次はいよいよ待望のバックヤード見学です。(デジカメの電池切れでガラケーで撮りました)

収蔵庫に入りました。棚にいっぱいの土器が。床にまで。(こんな扱いでいいの?と思ってしまいました)

本物の土偶です。ラブリー

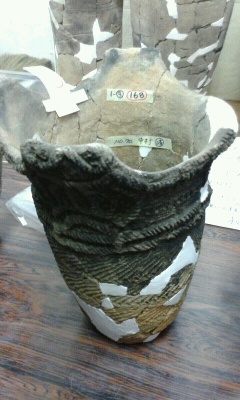

修復作業前の土器です。

修復が終わると重要文化財です。なんと触らせてもらえました!

これだけの文明を持った集落がある時期を境に急激に縮小、消えてしまいます。

寒冷化で他の土地へ散らばって行ったのか?後からやって来た弥生人に追われたのか?

ミステリーです。

まだまだ謎の多い縄文時代ですが、確実に分っていることは縄文式土器は海を越えて日本から6,000km.も離れた南太平洋上のブアヌアツ共和国に渡っていることです。

ブアヌアツでフランス人の学者が土器のかけらを発見してあまりに特異な形なので論文を発表しました。

ハワイの博物館館長と日本の教授がそれは日本の縄文時代早期の土器ではないかと指摘しましたが、当時はあまりにも突拍子な学説だったので学会から無視されこの土器も長らく放置されていたそうです。

ところが、1993年に新たな測定法で調べたところ約5000年前~4500年前(縄文中期末)に作成されたものと測定されました。

ブアヌアツには存在しない鉱物が認められ、しかも成分は青森県内出土の縄文式土器と質、量、技法なども一致し日本の三内丸山産の縄文式土器だと判明しました。

そうなると南太平洋の島々ポリネシア、ミクロネシア、硫黄島、ニューカレドニア、パプアニューギニア、イースター島の歴史までもが大きく変わると言う事です。

今回案内してくれた青森県教育庁の方も現地に飛んで確かめたそうです。

でもまだまだ閉鎖的な考古学の世界。

グローバルな認識になるまでは時間がかかりそうな感じです。

あ、忘れてました。お昼御飯です。

ミュージアム内の「れすとらん 五千年の星」で食べました。

「縄文美人蕎麦」です。山芋と長いものとろろと温泉卵つきのおそばでした

縄文人が食べたであろう食材を使ったメニューが売りでご飯ものは古代米を使ったりしてるそうです。

というわけで自由自由の遺跡探訪でした。

つづく。。。。。

PR

COMMENT